鈴木酒造店 代表取締役 鈴木大介さん

一見すると強面で近寄りがたい印象の大介さん。でも実際に話してみると、驚くほど気さくで優しいハートの持ち主です。口にしたことは必ずやり遂げる有言実行タイプで、義理人情にも厚い。酒が入ると、普段の真面目さが一変して陽気なおじさんモードに。趣味の渓流釣りやマウンテンバイクで山を駆け下りるダウンヒルを楽しむなど、自然と向き合いながらリフレッシュする時間も大切にしている。

海と生きる酒蔵に生まれて

福島県浪江町請戸地区。かつてこの地には「日本一海に近い酒蔵」と呼ばれた鈴木酒造店がありました。江戸時代から続く蔵で、漁師町に欠かせない酒を造り続けてきました。代表銘柄は「磐城壽(いわきことぶき)」。大漁の日には必ずこの酒が振る舞われるのが、漁師たちの日常でした。

この蔵の跡取りとして育ったのが大介さんです。幼い頃は酒造りの手伝いを嫌々こなしていたと笑いますが、父が丹精込めて醸した酒を他の銘柄と比べたとき「うちの酒は負けていない」と心から思えた経験が、後に酒蔵を継ぐ決意につながりました。

震災と喪失

2011年3月11日。東日本大震災による大津波が請戸を襲い、酒蔵も自宅も流されました。さらに原発事故によって故郷は立ち入り禁止区域となり、大介さん一家は浪江町からの避難を余儀なくされました。

消防団員として避難誘導に奔走するなか、多くの知人や契約農家の仲間が亡くなりました。あまりに大きな喪失の前に、酒造りを再開することなど想像すらできませんでした。しかし、避難所で町の人々から「またお前の酒を飲ませてくれ」と声を掛けられたとき、大介さんは即座に「やります」と答えたといいます。その言葉は自分を鼓舞する誓いにもなりました。

山形での避難生活と酒造り再開

大介さんと家族が身を寄せたのは、山形県長井市。見知らぬ土地での避難生活は決して楽ではありませんでした。地域の人々の温かさに支えられる一方、故郷を失った現実と向き合う日々は重く、精神的にも大きな試練でした。そんな折、津波に流されたと思われていた「磐城壽」の蔵付き酵母が奇跡的に保存されていたことが判明し、長井市での酒造り再開が現実のものとなりました。

新たな土地での挑戦

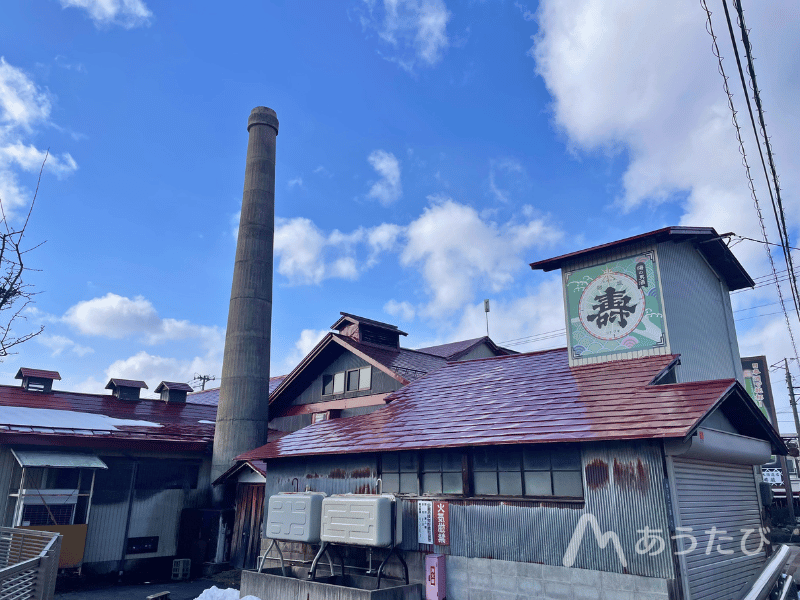

震災から半年後、避難先の山形で酒蔵を買い取るかたちで酒造りを再開。地元の人々に徐々に受け入れられ、やがて「長井の酒」としても愛されるようになりました。

2018年3月11日浪江の米を使った限定酒「ランドマーク」を発売。故郷への想いと新天地での感謝を込めた特別な銘柄として注目を集めました。

避難先での経験は、大介さんにとって大きな学びでもありました。山形の酒米や発酵環境は浪江とは異なり、その違いをどう生かすか試行錯誤するなかで、酒造りの幅が広がったのです。「失ったものは大きいが、ここで得たものも確かにある」と大介さんは振り返ります。

「甦る」 避難者と長井の人々を結ぶ酒

毎年3月11日に販売される「純米吟醸酒 甦る」は、鈴木大介さんにとって、そして長井に避難してきた福島の人々にとっても特別な酒です。

山形県長井市には「レインボープラン」という、家庭から出る生ごみを堆肥にして安全・安心な農産物を生み出す循環型農業の仕組みがあります。この仕組みを通じて、福島からの避難者と長井の人々との交流が生まれ、新しい絆が育まれていきました。

震災直後、長井には最大600人ほどの避難者が暮らしていましたが、慣れない土地での生活は孤立を生みやすく、ときに心を閉ざす人も少なくありませんでした。

そんな中、2012年春に最上川の河川敷に「福幸ファーム」が開設されます。ここで避難者と長井市民が一緒になってコメ作りを始めたのです。農園を運営していたのは、いわきや南相馬から避難してきた人々でした。やがて「私たちが栽培したコメで酒を造ってほしい」との声が大介さんのもとに届きます。

そのとき選ばれた米は、山形の食用米「さわのはな」。かつての東洋酒造の銘柄「甦る」にも使われていましたが、栽培の難しさや収量の少なさから市場から消え「幻の米」と呼ばれていました。

2012年の冬、この幻の米を用いて仕込まれた酒が「甦る」として誕生します。品種の復活と震災からの復興、その二つを重ねた名前が象徴するように「甦る」は人々の希望を託された一本となりました。

「甦(そ)」の字は「更に生きる」と書きます。震災で犠牲になった人々の分まで、私たちが「生き切る」ことを伝える酒にしよう。その思いを込め、鈴木酒造店では毎年3月11日にこの酒を発売しています。そして「思いやりと心意気の輪は限りなく」という合言葉のもとで、多くの人に届けられています。

浪江への帰還と「ただいま」

そして2021年、ついに鈴木大介さんは故郷・浪江町で酒造りを再開しました。震災と原発事故からちょうど10年。失われた蔵を取り戻すまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。山形での避難生活を経て、多くの仲間や地域の支援に支えられながら、一歩一歩積み重ねてきた努力がようやく形となった瞬間でした。

復活第一号の銘柄には「ただいま」と名付けられました。その一言には、故郷に戻れた喜びと、支えてくれた人々への感謝、そして「ここから再び歩み出す」という強い決意が込められています。

完成した酒を携えて町の人々のもとを訪れたとき、「大介さん、おかえり」「磐城壽が戻ってきた」と温かく迎える声が響きました。その瞬間、胸に押し込めてきた思いがあふれ、涙ぐむ人の姿も少なくありませんでした。手にした一杯を口に含むと、かつての漁師町の日常がふっとよみがえり、誰もが「やっと帰ってきた」と実感したのです。

10年の歳月を経て戻ってきたその酒は、単なる復活の産物ではなく、浪江町の誇りと再生の象徴となりました。大介さんの「ただいま」に重なるように、町の人々から返ってきた「おかえり」という言葉。二つの言葉が交わった瞬間、地域と人と酒造りの絆が、再び確かに結ばれたのです。

未来へ。人と土地をつなぐ酒

大介さんは今も「磐城壽」を醸し続けています。その味わいは、海の町で愛された歴史と震災を乗り越えた記憶を抱えながら、未来へと受け継がれています。

「酒は嗜好品だけど、人を支える力水でもある。飲む人の笑顔や思い出の場に寄り添えるような酒を造りたい」その言葉には、浪江町を背負う誇りと、次世代へ希望を手渡したいという願いが込められています。

その思いをかたちにするために、大介さんは酒造りだけにとどまらず、さまざまな取り組みを続けています。2021年からは毎年3月11日に浪江を訪れ、「今の浪江を見てもらうツアー」を企画。震災からの歩みと現在の姿を、外から訪れる人々に伝える機会をつくっています。

2023年の秋からは「浪江収穫祭」をなみえ道の駅で開催し、地元の生産者と共に地域を盛り上げる場を実現しました。さらに「浜の定期便」と題して、鈴木酒造店浪江蔵の酒と地元の魚介などをセットにして届ける通信販売もスタート。故郷の恵みを全国に発信し、浪江の暮らしを応援する仕組みづくりにも力を注いでいます。

浪江の復興に向けて、次々と挑戦を重ねる大介さんの姿は、酒蔵の枠を超えて地域をけん引する存在そのものです。大介さんの酒造りは、単なる産業を超え、地域の記憶と人々の心を紡ぎながら、未来へと歩みを進めているのです。